أو

“موت الفنّ” في “الثقافة المعاصرة”

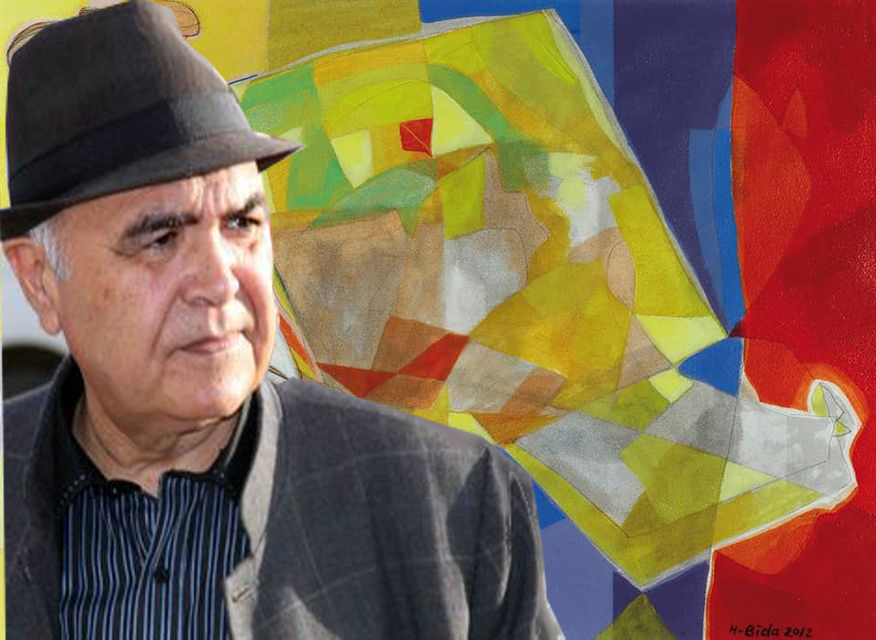

مقالة للدكتور حبيب بيدة

وصنع الفنّ الثقافة فهل تقتل الثقافة الفنّ ؟

أو

“موت الفنّ” في “الثقافة المعاصرة”

ربّما يثير تساؤلنا، وهو تساءل مرتبط أساسا ببعض الظواهر التي نطلق عليها فنّيّة “أوّلا” ومعاصرة “ثانيا” في علاقتها بثقافة ما وهي أيضا بحكم ارتباطها الجدلي بهذه الظواهر تعتبر “معاصرة”، يثير هذا التساؤل جدلا في أوساط المهتمّين بمسار الفنون الراهنة إذا لم نحشر في هذه الأوساط عموم الناس المهتمّين بالفنّ عموما.

فهناك من “المثقّفين” من يدافع عن هذه الظواهر في عموميّتها ويجعلها مبشّرة بقيم جماليّة تقطع مع النظرة التقليديّة المكلّسة للقيم والمحبطة للإبداع و”تطالع بإسهامات الفنّ الثريّة في تأسيس مقوّمات لغة تشكيليّة تختلف عن الذاتيّة الجماليّة التقليديّة في اللغة والمفهوم” وهناك من يعتبر “أنّ الفنّ المعاصر هو عبارة عن دكتاتوريّة “الكمّي والزائل”. إنّ الحديث عن الفنّ المعاصر الذي سنأتي عليه لاحقا لا يمكن إلّا في إطار “ثقافة معاصرة” حيث أنّه لو أتى في زمن ثقافة أخرى “ثقافة القرن التاسع عشر مثلا” لكان لا شيء وهنا نتحدّث عن “الفنون الهرطقيّة” التي غزت الفضاءات العارضة للتجارب الفنّيّة في أوروبا وأمريكا وبدأت بغزو بلداننا العربيّة باسم المعاصرة.

إذن فالعلاقة وثيقة بين الفنون البصرية والثقافة وتساؤلنا الأساسي عن أسبقيّة الثقافة على الفنّ أو أسبقيّة الفنّ على الثقافة، سؤال مشروع إذا أردنا الرجوع إلى الأصول.

فالثقافة والفنّ إذن، موضوع عميق وطريف، عميق لأنّه شامل ودقيق في نفس الآن وطريف لأنّه يستوجب التأويل والرياضة الذهنية التي تجعله في مسار لولبي نمرّ فيه بتعريفات الفنّ والثقافة الكونيين ومن سبق على المستوى الفكري الكوني الفنّ أم الثقافة. فهل صنع الفنّ الثقافة أم صنعت الثقافة الفنّ؟ وهل تطوّر الفنّ داخل مسار الثقافة أم صنع مسار الثقافة الفنّ؟ وهل وجّهت الثقافة الفنّ أم وجّه الفنّ الثقافة؟ وهل ذاب المفهوم الأساسي للفنّ داخل المفهوم الثقافي المتنوّع والغامض في نفس الوقت؟

يتطلّب الموضوع ترحالا في مفاهيم الفنّ والثقافة حتّى الوصول إلى الفترة التاريخيّة التي نعيشها ونتعايش في شبكاتها الزمانيّة والمكانيّة المعاصرة، وهنا يمكن طرح السؤال حول الفنّ المعاصر داخل الثقافة المعاصرة، هذا الفنّ الذي يطرح أكثر من سؤال، داخل هذه الشبكة الثقافية التي تمتاز بالمفارقات على أكثر من مستوى، سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا في هذا العالم “المجنون جنونا قبيحا”.

الفنّ في تعريفه الأساسي هو “إعطاء المادّة صورا” وهو التعريف الذي استبطنه الفلاسفة القدامى انطلاقا من الفرد الذي تحمّل أمانة الإبداع بمحاولته محاكاة الخالق في خلقه (إبداع الطبيعة) إذ صنع الفنّانون الأذكياء مختلف المصنوعات التأمليّة والوظيفيّة وهي مصنوعات جماليّة منطلقة من إدراك معرفي لمصنوعات الطبيعة الخلّاقة، قوّة البارئ على حدّ تعبير أبي حيّان التوحيدي ومن عاصره من الفلاسفة.

تطوّر الفنّ حسب هذين المسارين وتقبّلت المجموعات المجتمعة في مجتمعات، الفنون التي انبجست عنه واستهلكوها وتعاملوا معها فتطوّرت حسب ابن خلدون داخل هذه المجموعات التي صنعت العمران والمعمار واحتضنته واحتضنها ووقعت تحوّلات داخل العمران بتطوّر التقنيات والحاجة إليها بصورة سريعة.

وبصورة موازية تكوّنت الحضارات وتفاعلت، وخلقت ثقافات كونيّة، لكن فيما بعد ظهرت نزعات نوستالجيّة لماض محلّي وابتكرت مفاهيم الهوية المحليّة وأصبحنا نتحدّث عن ثقافات محليّة تورّطت فيها الفنون وأصبحت شكلانيّة تنهل من العلامات والرموز بصورة سطحيّة. وبدأنا ننسى الأصول المفاهيميّة للفنّ الصانع للثقافة، مفهوم المحاكاة الخلّاقة والمبدعة.

ورغم وجود المسار الإبداعي الأساسي، فإنّ داء النسيان من جهة وداء الاعتباط من جهة أخرى أنسانا القيم الأساسيّة على المستوى الثقافي العام.

لذلك نشاهد اليوم، ثقافة المبدعين متطوّرة في ثقافة المستهلكين وأصبحت المجتمعات منقسمة إلى مجتمعات منتجة للثقافات ومبدعة لها ومجتمعات مستهلكة أو هي تمعن في استهلاك الإبداعات المحدثة وفي نفس الوقت محافظة على التقاليد وتحنّ إليها حنينا مرضيّا.

لكنّ المفارقة البادية للعيان أنّ المجتمعات المنتجة للثقافة الكونيّة المتمثّلة في الإبداعات الفارضة لنفسها على الشعوب في أنحاء العالم (إنتاج الدول الآسيويّة والأوروبيّة والأمريكيّة وغيرها) على مستوى التصميم الصناعي التقني والتكنولوجي قد أصبحت منتجة للّا معنى، بل هي تحتفل بهذا الإنتاج المشوّش على الإنتاج النافع والمفيد والعميق في تظاهراتها الفنّيّة، بل أصبح هذا الإنتاج الفاقد للمعرفة والجمال مسوّقا كقيمة ثقافيّة ومالية داعية إلى التساؤل. فلم نعد نسمع إعلاميّا عن مبدعي الاختراعات التي غيّرت العالم كمخترعات النقل المختلفة أو التواصل الاتّصالي، بقدر ما نسمع عن الذي أعلن عن نفسه كونه أردأ الفنانين باستعماله لخراءه كمادّة أوّليّة لأعماله الفنّيّة التي يعتبرها رديئة، أو هي الأردأ (جاك ليزان البلجيكي) أو الذي وضع خراءه في علب وقدّر قيمته بقدر الذهب (مانزوني في عمله : خراء الفنّان) أو الذين يستعملون دمائهم موادّا للرسم، غير عابئين بضرورة ووجوب التقنية (التي كانت هي الفنّ عند الإغريق) والتي تستوجب هي الأخرى موادّا قابلة للتشكيل الحامل للمضامين الإشكاليّة ذات الوقع والتأثير المثير للسواكن الإدراكيّة والمعرفيّة والجماليّة ولم لا العلميّة.

نحن نعيش اليوم في مفارقات غريبة فمن جهة حقّق الفنّ بنوعيه التأمّلي والوظيفي قفزات مكّوكية غيّرت منظوماتنا المعماريّة وموضوعاتنا الاستعماليّة الوظائفيّة وهي قفزات مبهرة تضامن لإنجازها الفنّ بما هو تشكيل والعلم بما هو هندسة لهذا التشكيل بما تتضمّنه كلمة هندسة من معاني نبيلة تتضامن في مجالها تشكّلات المادّة وتشكيلها. ومن جهة أخرى تنمّي “الثقافة المعاصرة” “فنونا” غير ذات معنى وفي بعض الأحيان مقزّزة، حيث لا تحتوي معرفة وجمالا. فهل تقتل هذه الثقافة الجديدة والآخذة في الانتشار الفنّ الذي أنتجها؟

سؤال صعب سنحاول تحسّس الإجابة عنه في هذه المداخلة.

من هنا يبدأ السؤال الصعب.

ما هي الثقافة التي كانت وراء إفراز هذا الفنّ المقرف والمقزّز الحامل للّا معنى وهنا أتحدّث وأسمح لنفسي لأقيّم هذا الفنّ الذي قيّمه الكثير من النقّاد الجدّيّين ووصفوه بالهرطقي؟

من هي هذه “الثقافة” التي أجعلها بين ظفرين وهل ترتسم في شبكة الثقافة التي جهد المفكّرون في تعريفها طوال مسيرة الإنسان في خلقه وإبداع للفنون بكلّ أنماطها الوظيفيّة والتأمّلية في إطار الفكر الجمالي الذي عالجه وطوّره الفلاسفة في كلّ العهود الحضاريّة التي صنعت الإنسان والإنسانيّة المبدعين.

إذ كثرت التصوّرات التي حملت المعاني التي حاولت تعريف الثقافة في شموليّتها اللغوية والفكرية. إذ من هذه المعاني ما يفيد الحذق والذكاء “التشكيلي” وهنا أقول “ذكاء تشكيلي” لأنّ كلّ ما أبدعه الإنسان مادّيّا وذهنيّا وسلوكيّا هو من باب التشكيل أي إعطاء الشكل للمادّة بكلّ أنواعها الحسّيّة والجوهريّة حسب جلّ الفلاسفة ويقال ثَقَفَ الشيء أدركه وحذقه ومهر فيه.

وتستعمل كلمة ثقف في الحسّيّات فتثقيف الرماح يعني تسويتها وتقويم إعوجاجها كما تستعمل في المعنويات كتثقيف العقل.

تتّخذ كلمة تثقيف إذن معنى جماليا إيجابيّا إذ بواسطتها تنتقل الأشياء من حال موجود إلى حال منشود يريد من خلالها الإنسان نشود الأفضل والانتقال من الطبيعي المعطى إلى الفنّي المكتسب.

وإن كانت الكلمة الفرنسيّة “culture” تختلف نطقا عن الكلمة العربية فإنّها تؤدّي نفس المعنى تقريبا. ففي الفلسفة تؤدّي كلمة ثقافة ما هو ممّيز ومختلف عن كلمة طبيعة. فالثقافي مكتسب بالذكاء والإبداع بينما الطبيعي معطى ومولود مع الإنسان، وبالتالي فالثقافة كانت دائما من ميزات الإنسان التي تميّزه عن الحيوان وإن كانت بعض الدراسات الحديثة في الإيتولوجيا والبريماتولوجيا أظهرت وجود ثقافات حيوانيّة.

أمّا علم الإجتماع فعرّف الثقافة بإنّها ما “تختصّ به مجموعة من الأفراد” أو هي التي تجد بينها “التحاما” بمعنى ما هو “متعلّم ومتلقّى ومنتج ومبدع”.

وفي تعريف اليونسكو للثقافة:

“في معناها العام والواسع، تعتبر الثقافة، مجموعة السمات الممّيزة، الروحيّة والمادّيّة والذهنيّة والعاطفيّة التي تميّز مجتمعا أو مجموعة مجتمعيّة. وهي تجمع إضافة إلى الفنون والآداب والعلوم، طرق العيش والحقوق الأساسيّة للكائن الإنساني، إضافة إلى منظومات القيم والعادات والعقائد.”

إنّ تعريف اليونسكو وإن كان مؤسّساتيّا شاملا فإنّه يدلّنا بوضوح على أنّ كلّ الخصائص التي تمتاز بها الثقافة وتميّز بها الأفراد داخل المجتمعات والمجتمعات داخل الشعوب هي خصائص إنسانيّة مبدعة فالخصائص الروحيّة والمادّيّة والذهنيّة هي نتيجة للفنون والآداب بما هي فنون أيضا والعلوم بما هي إبداعات هي الأخرى.

لذلك يمكن أن نبدأ بالأصول لنقول وصنع الفنّ الإنسان ولا يزال يصنع الإنسانيّة. وبما أنّ الإنسان هو تعريفا في مغايرته للحيوان، إنسان مثقّف فالثقافة إذن صنعها الفنّ.

ولنا أن نتساءل برياضة ذهنيّة كيف صنع الفنّ الإنسان؟ أو كيف صنع الفنّ الثقافة؟

وصنع الفنّ الإنسان ولا يزال يصنع الإنسانيّة:

ماهي المعاني التي يحملها البحث عن الأصول التي تثيرنا وتحرّك سواكننا دائما؟

إذا كان هذا البحث يوصلنا إلى إنسان أوّل فيجب أن نتسائل: كيف أصبح إنسانا؟ (وليس فقط من يكون أبواه) وإذا كان آخر حيوان فماذا يعني ذلك حقيقة وكيف أصبح هذا الحيوان إنسانا؟

إنّنا لا يمكن أن نبحث عن إنسان أوّل إلّا على شاكلتنا وصورتنا وحسب فرضيّاتنا وخيالاتنا.

فالإنسان يبحث له عن تعريف وعندما يصل إلى هذا التعريف يكون خارج ذاته فلا اللغة ولا الحبّ ولا البكاء ولا الضحك هي التي تعرّف الإنسان بل القدرة على التأويل: تأويل ما يحدث له وما يلاقيه. لكنّ التأويل لا يمكن أن يكون إلّا “ما بعديّا” والمستقبل هو الذي يعطيه القوّة والشرعيّة. فالتأويل حادث مستقبلي يتدارك الماضي ليغيّر الحاضر. وتعريف الإنسانيّة اليوم يجعلنا خارج إطارها وهو ما يشبه تعريفنا للإنسان الأوّل، إنّها تنفلت عن التعريف.

الفنّ صنعه الإنسان وبالفنّ أصبح الإنسان إنسانا والإنسان تنبّه وانتبه إلى اشتراكه مع الآخرين في النيّة، نيّة الإبداع والتأويل، فأوّل هذا الإشتراك وكما أبدع الإنسَانُ الإنسَانَ أبدع الإنسانيّة.

والسؤال الذي نطرحه اليوم رغم رياضتنا الذهنيّة الدائمة وجوابنا الدائم هو: كيف أبدع الإنسانُ الإنسانَ وكيف أبدع الإنسانيّة؟ أفلا يكون الإبداع هو الذي أبدع الإنسان وإن الإنسانية قد أُبْدِعَتْ هي الأخرى لتكون مسار هذا الإنسان في يقظته ونومه في وعيه وحلمه في آماله وآلامه وفي مأساته المتواصلة في البحث في ذاته عن ذاته، عن هويّته وإنّيته، عن ماهيّته ومائيّته؟

ربّما فكّر الإنسان في ذاته منذ نقطة التحوّل الكبرى التي قفزت به من مرحلة الحيوانيّة إلى مرحلة الإنسانيّة وإنّ هذه النقطة قد حقّقت القطيعة الكبرى.

ماهي هذه النقطة القطيعيّة؟

لا تدّعي هذه الخواطر تقديم جواب دقيق إذ هي تنطلق من حوار حميمي مع الذات كانت اللغة العربية حاملة ومحمولة فيه، حاولنا في هذا الحوار إستنطاقها كنطق ومنطق واستبطان ما يمكن أن يكون كامنا فيها لنقدّم طرحا يغلب فيه الشعر والشعور على العقل والتحديد، لأنّ السؤال الذي يطرح سؤال محسوس ومجرّد في نفس الوقت، واضح وغامض، سؤال يبدو بسيطا ولكن ببساطته يستعصي على الجواب.

أين توجد الأجوبة عن سؤال: من نحن كإنسانيّة؟ ربّما في الطريقة التي فكّر بها الإنسان في الأحقاب المختلفة، علاقته بالربّ وبالطبيعة وبالحيوانات وبالجسد وأخيرا بغيره من الناس.

ويبدو أنّه منذ العصر الوسيط وانطلاقا من ممارسات الإنسان الفكريّة، قد تغيّرت هذه التمثّلات العلائقيّة. فمن الدراسات التيولوجيّة إلى الدراسات الطبيّة مرورا بالعلوم الطبيعيّة والفلسفة والعلوم الإنسانيّة يمكن القيام بجولة في الزمن تتقاطع فيها الكثير من الصور التي ولّدتها هذه العلوم عن الفعل الإنساني.

ففي العصر الوسيط فكّر الإنسان في ذاته كعالم صغير وأنّ الله صنعه وفق صورته وعلى شاكلته، وهو إرث قديم ترجع أصوله إلى الفلسفات الإغريقيّة والعربيّة الإسلاميّة. وفي عصر النهضة طُرِحَت مسألة الحضارة والتوحّش. وفي عصر الأنوار اختلف الإنسان عن القرد في كونه فكرا متطوّرا ناشدا الكمال. أمّا في القرن التاسع عشر فكان الإنسان هو ما يقول. أمّا القرن العشرين فيشهد على الإنسان إنّه ليس وعيا فقط، وأنّ الثقافة تصنعه، وأنّ اجتماعه هو الذي صنعه، وأنّه يمكن دراسته تجريبيّا، وأنّه باستطاعة الإنسان أن يصنع آلة تفكّر مثله إلى أن وصلنا إلى الإنسان الجيني.

تدفعنا هذه الجولة التي لا تتّسع لها موسوعات بحالها إلى العودة إلى نقطة أردنا أن تكون منطلقا لنا بواسطة اللغة/الفكر التي هي “صناعة إنسانيّة” (كما يقول إخوان الصفاء) وهي أن السؤال عن في ما تتمثّل الإنسانيّة اليوم، وذلك انطلاقا من الإنسان ذاته مع الوعي الكامل بأنّ المفهومين مجرّدين وقد كانا هما الآخران نتيجة إبداع وتمثّل ذهنيّين.

وصنع الفنّ الإنسان:

امتدّت المادّة وتمدّدت وتغيّرت وتحوّلت وتشكّلت فسارت وصارت واعتقلت في مبنى، فعقلت ذاتها لتصبح بالنسبة لهذه الذات معنى. وكان الكائن حيوانا حيّا يريد أن يتحرّر من جديد من المبنى الذي اعتقل فيه. فولّد من المعنى معاني ليتغيّر ويتحوّل من جديد من صورة الحيوان الحيّ إلى صورة الحيوان المستأنس. فكانت المادّة من جديد قوّة كامنة في الأشياء المحيطة بهذا الحيوان، مادّة تبحث عن من يشكّلها لتتحقّق وتتجوهر وتتّصل بالمعنى. وكان الإنسان الناسي الذي تذكّر أنّ المادّة تشكّلت لأنّها كانت قادرة على التشكّل فانبنت ودلّت وعنت وربّما ساعده هذا التذكّر على الوعي بقدرته على التشكيل، تشكيل المادّة القابلة للشكل وتصويرها والصورة ليست سوى نهاية المادّة كحركة وقوّة وبلوغها هدف المعنى.

فانتصب هذا الكائن وشكّل وبنى المادّة وقام بفعل أو هو مارس فعلا يبدو من خلال ما وفّره لنا الذهن الآن بالعود إلى تصوّر البدايات أنّه فعل حقّق التحوّل من حال الحيوانيّة إلى حال جديد تحوّل هو أيضا بوصفه حالا عبر الزمان والمكان إلى ما نعيشه اليوم من بحث عن الأصل، عن نقطة التحوّل هذه التي صنعت الإنسان ومن الإنسان جرّدت معاني الإنسانيّة.

من الصعب جدّا أن نجيب بدقّة علميّة عن البدايات وقد نصّبت العديد من النظريّات التي حاولت تفسير بداية الكون وبداية الطبيعة وبداية الإنسان، لكن الإنسان الذي لا تزال لديه ذرّات من حسّ إنساني ليهيم بهذه الأسئلة لأنّها تذكّره بإنسانيّته وتصنع هذه الإنسانيّة من جديد.

إنّ سؤال ما الذي يصنع الإنسانيّة اليوم يحيل إلى سؤال من صنع الإنسان بالأمس لأنّ الإنسانيّة مصدرها الإنسان الذي تحوّل من الحيوانيّة وحقّق اجتماعه في مجتمعات تطوّرت بفعل اجتماعها فأبدعت علوما/فنونا فحضارات وثقافات وأسّست بذلك أمكنة وأزمنة نعيشها اليوم ونشعر بالحاجة دائما إلى الحديث عن الإنسانية، والتي لا نقصد بها النوع بل المائيّة والماهيّة (ما الإنسانيّة وما هي الإنسانيّة) الذي يفرز هذا المفهوم العامّ والذي رغم اختلاف مرجعه يحافظ على توافقه وتوازنه ورونقه.

لا أحد يشكّ في ما يؤدّيه معنى الإنسانيّة ولكن هل هذه الإنسانّية موجودة حقيقة؟ وإن كانت موجودة فمن يحقّقها فعلا؟

إنّ اللغة تمكّننا من التعبير عن التفكير بل هي التي تمكّننا من التفكيرـ التفكّر في هذه المسألة التي نريد التعبير عن آراءنا حولها. ونطرح على أنفسنا السؤال البديهي والبسيط : هل يتساءل الحيوان عن ما يحقّق حيوانيّته؟

يحيا الحيون بكلّ أنواعه البريّة والمائيّة والهوائيّة والبرمائيّة إلى جانبنا اليوم ولا يزال.

والجواب أنّه لم يتساءل أو لم يظهر لنا أنّه تساءل أو لم يتساءل، وذلك لأنّه لم يبن لغة تمكّنه من التعبير.

وإذ نتساءل نحن عن إنسانيّتنا فلأنّ إنساننا الأوّل قد تحرّر من حيوانيّته فبنى بإعطاء المواد أشكالا فكان صانعا: صنع الحرف الفكري والحرف اللفظي والحرف الكتابي.

يقول إخوان الصفاء:

“إعلم أيّها الأخ البارّ الرحيم، أيّدك الله وإيّانا بروح منه، إنّه لمّا كان الإنسان أفضل الموجودات التي تحت فلك القمر وكان من فضيلته العلوم والصنائع كان النطق من أفضل الصنائع البشريّة”

“وأعلم أنّ الحروف ثلاثة أنواع فكريّة ولفظيّة وخطّيّة وأعلم أنّ الحروف الخطّيّة إنّما وضعت سمات ليستدلّ بها على الحروف اللفظيّة والحروف اللفظيّة وضعت سمات ليستدلّ بها على الحروف الفكريّة والحروف الفكريّة هي الأصل”

لقد حقّق هذا الفعل الصناعي الفنّي، الحيوان الناطق إذ كان به ينفصل من سائر الحيوانات وأصبح يقال في حدّ الإنسان : “أنّه حيّ ناطق مائت لأنّ سائر الحيوانات كلّها أحياء مائتون غير ناطقين”

وربّما وبتفلسف بسيط كان هذا الفعل هو الفنّ الذي صنع الإنسان والفنّ كما جاء في لغات الإنسان في أصله: “محاكاة للطبيعة في إعطاءها للمواد صورا بحسب قبولها وعلى قدر استعدادها”.

وبصنعه الحرف الفكري وهو الأصل، بهذا الفنّ هذا الحال العجاب كما قال الن منظور، الذي يدعو في نفس الآن إلى الدهشة المعرفيّة والدهشة الجماليّة والعلاقة ظاهرة في لغتنا العربيّة بين العُجْبِ والعَجَبِ والإعجاب.

وصنع الإنسان/الحيوان الإنسان/الإنسان:

بالفنّ وهو فعل هذا الإنسان الذكي، والذي من بينه (وهو الفنّ) اللغة التي ابتكرها وصنعها والتي أصبحت وسيلة تفكيرنا وتعبيرنا ووسيلة الفكر في ذاتها كلغة، أصبحت اللغة كفنّ هذا الفكر المتحرّر والمخترق لكلّ حادث والحديث كلمة هي الأخرى تحمل في معناها الجديد وبما هو كذلك فهو إبداع وإبداء.

اللغة إذن حديث حادث أي مبدع للمعنى والمبنى معا، مبدع للفكر والتفكير أي امتداده في المكان والزمان. وبتوثّب الفكر يصنع الوعي ويعقل في الشكل الصانع لوعي جديد، يتوثّب الفكر من جديد ليعقل وهكذا دواليك، الأمر فيه دور.

ويكون دور الدائرة والدائرة كما يظهر في ذكاء لغتنا إسم فاعل أو هي فعل يختلف عن المربّع الذي هو اسم اعتقل فيه السكون.

وربّما أنّ رمز “المربّع الدائر” لم يبتكر في تجريدات الإنسان الهندسيّة المعقولة عفويا أو اعتباطيا، فهو السكون الذي يصبو إلى التحرّك ليسمو ويسكن في آخر الأمر في فضاء رحب، فضاء لا نهائي، فضاء لا مكاني ولا زماني سمّاه الفلاسفة الحقيقة المطلقة والخيال المطلق. وهو لعمري فضاء الطموح المطلق المتحرّر الذي تصبو الإنسانيّة إلى تحقيقه بالفنّ والإبداع.

لذلك نلتذّ كأفراد بكلّ إبداع وبكلّ حديث أنجزه فرد أو جماعة في هذا العالم سواء كان اكتشافا علميّا أو تفسيرا نظريّا مقنعا لظاهرة من الظواهر، ونشعر حينها بإنسانيّتنا المبدعة.

الفنّ إذًا يدعو ولا يزال كما دعا سابقا إلى الدهشة المعرفيّة المندمجة بالدهشة الجماليّة يدعو إلى العَجَب والعُجْب. ولا زلنا نسعد بدهشتنا وإعجابنا بكلّ ما يصدر عن الإنسان في هذا العالم الذي وفّر فيه الإنسان الفنّان وسائل الإعلام ليعلمنا بكلّ فعل جديد يحقّق إنسانيّة الإنسان.

ولكن مقابل ذلك، نتأسّف ونتألّم لكلّ فعل يدمّر ما حقّقه الإنسان ويقتل فيه التفاؤل بجهده في سبيل المزيد من المعرفة والعلم/الفنّ المحقّق لهذه الإنسانيّة.

ولا ندري هل هو القدر أو هي الضرورة التي تجعل من أناس يبدون أذكياء إذ وصلوا ب”ذكائهم الفنّي” إلى تبوّء بعض من مراكز السلطة والقرار فاستغلّوا بذكائهم الغبّي أو بغبائهم الذكيّ التاريخ الفنّي المشرق للإنسان المبدع على مرّ العصور للقيم الجماليّة التي تضامن في شبكتها العالم والفيلسوف والفنّان وكلّهم حسب رأيي واحد ليصنعوا الحضارة الإنسانيّة وهنا نتذكّر المفكّرين الموسوعيين في تاريخ الإنسانيّة من جميع الأديان إذ تآلفت أفكارهم وتلاقحت وتضامنت، وكما قال التوحيدي: “العلم في العالم مبثوث ونحوه العاقل محثوث”.

نعم، كان العقلاء في الإنسانيّة يبحثون عن العلم المبثوث في العالم ويبدعون من هذا العلم علوما وفنونا نافعة للإنسانيّة رغم اختلاف أشكالها وموادها، صانعين القيمة الجماليّة وهاهم اليوم، لا يزالون يبحثون من أجل المعرفة والعلم والجمال رغم وجود هؤلاء الذين يقولون بأنّهم يبشّرون بثقافة جديدة لا ندري ما هي أسسها ومن أين أفرزت وما هي غاياتها ثقافة حاملة لفنّ يسمّونه معاصرا والفنّ المعاصر منهم براء ولا شك أنّ وراء هذه الثقافة الجديدة التي انتجت فنّا. حشروه في خانة الفنّ المعاصر سلطة “ثقافيّة” سياسيّة.

لا أعتقد أنّها تتوافق مع التعاريف الإنسانيّة الكونيّة للثقافة التي يعتبرها الكثير من الساسة في بلدانننا العربيّة اليوم سدّا منيعا أمام الأفكار المسيئة للإنسان وخاصّة منها الأفكار الظلاميّة والإرهابيّة فهل لنا أن نتساءل عن هذه الثقافة التي نعاصرنا اليوم وتعصرنا في نفس الوقت بإنتاجها لفنّ “معاصر” نضعه بين ظفرين وهل هي مثرية للفنّ في تعريفه الإنساني الذي ثقّف الإنسان وصنع ثقافته وحضارته أم هي ستؤدّي إلى تدميره وموته؟

في بعض أنماط الفنّ المعاصر داخل الثقافة المعاصرة بين البدعة والإبداع :

يتيه النقد والنقاد في صياغة تعريف لماهيّة “الفنّ المعاصر” لما شاب هذا التعريف من غموض ولمّا احتوت دائرته من ممارسات مختلفة ومتباينة في الشكل والمبنى والمعنى إذ في هذه الدائرة يتحرّك خطّ لولبي يصعد بالمعنى إلى أعلى تارة وينزل به إلى أدنى الدرجات حتّى يفتقده.

لقد تعدّدت التعاريف والمفاهيم سواء عند الذين صنعوه وابتكروه أو عندنا كعرب باعتبار هذا الفنّ وما يعنيه غريبا عن نسيجنا الإبداعي الثقافي، إذا نظرنا إليه من وجهه نظر جماليّة حدّدها النقاد والدارسون في الغرب الأوروبي اليوم. ويثير مفهوم الفنّ المعاصر حتّى وإن اتّفق على مختلف التعاريف التي بلورت لتحديده إشكالا في الغرب الأوروبي أي في المكان الذي ظهر فيه مؤسّساتيا.

ولازال هذا الفنّ يفرز آراء نقديّة وجماليّة تخصّ تعاريفه ومقاصده وضروراته.

لقد بدأ تعريف هذا الفنّ مرتبطا بالزمان الذي حدّد من طرف مفكّري الغرب ونقّاده على أساس قطيعة إيبستمولوجيّة مع ما سمّوه بالفنّ الحديث رغم أنّ هناك من يعتبره وريثا شرعيّا لهذا الفنّ وامتدادا له انطلاقا من السنوات الخمسين أي بعد الحرب العالميّة الثانية مع ظهور الحركات الجديدة مثل الأوب آرت والبوب آرت والتشخيصيّة الجديدة وغيرها من الحركات التي أعطيت لها تسميات من طرف النقّاد، هذه الحركات التي تواصلت إلى نهاية القرن العشرين مفرزة هي الأخرى بفعل التعامل مع التكنولوجيات الحديثة حركات أخرى سميّت أو عرفت انطلاقا من خصائص هذه التقنيات كالفيديو آرت والنات آرت وغيرها.

ولحدّ هذا التحوّل لم يطرح إشكال “ما هو فنّ وما هو ليس بفنّ” أو هو لم يطرح إلّا من حيث الشكل في علاقته بالمضمون وبقي مفهوم الفنّ محافظا على ثباته من حيث هو ابتكار وصنع للمعرفة بوسائل بصريّة مختلفة لا تخرج عن مفهوم الصورة البصرية والحسيّة بصورة عامّة.

لكن التحوّل الذي وقع جذريّا في الفكر هو البعد الجمالي لهذا الفنّ الذي لم يعد مرتبطا بالأبعاد التقليدية وأصبحت العلاقة بينه وبين الإدراك أو لنقل الإدراك الجماعي علاقة يشوبها الغموض خاصّة عندما تجرّأ بعض الفنّانين في الغرب على سلوك مسالك غريبة مستفزّة وهرطقيّة باعتراف ومساندة من السلط الثقافية في البلدان الغربية. ولم تكن هذه المسالك مبرّرة بفكر أو بمنهج أو ببيانات فكريّة مقنعة كما كان الحال بالنسبة للحركات الفنّيّة المثيرة والمستفزّة التي ظهرت في العشريّة الثانية من القرن العشرين كالحركات الدادائية والسريالية واقتراحات مارسال ديشامب وبيكابيا وغيرهما.

لذلك لم يعد الفنّ يطرح كإبداع ينشد تأسيس قيم معرفيّة وجماليّة يمكن أن تجد طريقها كما كان ذلك في الماضي إلى نفوس المتعلّمين في مدارس الفنون بل أصبح مستقلّا عن هذه المدارس التي تتطلّب مناهج وطرق تبليغ ذات طبيعة معرفيّة وجماليّة تحملها معارف تقنيّة وصنائعيّة. ورغم هذه المفارقات فإنّ مسألة تدريس الفنّ “المسمّى معاصرا” الذي كتب عنه بكثير من التساؤل والنقد والإنتقاد والسخريّة واتّهام صانعيه بالكذب والضحك على الذقون والبحث عن الاستفزاز والإثارة لازالت تطرح بل أنّ بعض الكليات في الغرب الأوروبي تعتبره مرآة للفنّ الراهن الذي يجب أن يتّخذ الموقع الذي احتلّه الفنّ التقليدي المتعارف عليه في سياسات تعليم الفنون التشكيلية.

يقول مارك جيمناز في كتابه “Querelle de l’art contemporain” : “صحيح أنّ المسمّى فنّا معاصرا ولد فعليّا على أرض مهيّأة منذ وقت طويل وذلك بتفكيك المنظومات المرجعيّة مثل المحاكاة والإخلاص للطبيعة وفكرة الجمال والتناسق… وانحلال المقاييس الكلاسيكية”. وقد أدّى هذا إلى انهيار منظومة قديمة وهي منظومة الفنون الجميلة وظهور مفهوم الفنون التشكيلية التي تأسّست رسميا بإنشاء قسم في وزارة الثقافة الفرنسية تحت هذا الإسم وإحداث UFR للفنون التشكيلية في الجامعة منذ سنة 1970 والتي جاءت لتعوّض التعليم التقليدي للفنون الجميلة في المدارس الوطنية والجهوية. ويعطي هذا الإحداث للطلبة إمكانية ممارسة أشكال الفنّ “المسمّى معاصرا” من الحفر إلى الأنفوغرافيا مرورا بالريدي مايد “Readymade” والتجلية “Performance” والهابنينغ والتنصيبات والفنّ الجسدي “Body Art” وغيرها. وهي ممارسات من الصعب تحديدها لتنوّعها وتنوّع حواملها وموادّها وطرقها التقنية وتعدّد طرق تعبيرها والتي تحدّد على الأقل من خلال الأعمال الفنيّة المعروفة، المجال الضّبابي “للفنّ المعاصر”. كان ذلك حسب مارك جيمناز بقرار رسمي ناتج عن حاجة النخبة الفرنسية إلى دمقرطة الثقافة وتيسير فهم الممارسات الفنية المعاصرة ممّا أدّى إلى فتح أقسام تدريس مشروع فنّي ثقافي (PAC) لتحسيس الشبّان بالفنّ الحالي.

ومن الطبيعي أنّ دخول “الفنّ المعاصر” (أو ما يسمّى بالفنّ المعاصر على حدّ تعبير مارك جيمناز أستاذ الجمالية بجامعة السربون باريس 1) إلى الجامعة كمادّة تدرس نظريّا وممارستيّا قد دعّم كسلوك وكطريقة تفكير ودعّم الفنّانون الذين يعبّرون في “مجاله” في الحقل الثقافي والسياسي والمالي إذ أصبح وكأنّه الفنّ الضروري لتنمية الثقافة والمعرفة العلمية في بلدان أوروبا وأمريكا خاصّة معوّضا للفنّ “المسمّى تقليديا” المتعارف والمتوارث عن الأكاديمية والحداثة.

وأصبحنا ونحن في الضفّة الجنوبية وعبر زياراتنا إلى أوروبا أو عبر الشاشات التلفزية وعبر الإنترنت والكتب والمجلّات نطّلع على ظواهر أقلّ ما يقال عنها أنّها غريبة عن منطق الفنّ بمفهومه الأساسي ونجد أنفسنا أمام نقد وتنظير لموت الفنّ أو اللافنّ أو ضدّ الفنّ ونقرأ مواقف متباينة ومتقابلة منه خاصّة حول طبيعته وأهدافه ودوره في المجتمع وعلاقته بالجمهور المتقبّل وعلاقته بالمعايير والمقاييس وعلاقته بالسوق الفنّية ومحتكريه وعلاقته بالسلطة الثقافية والسياسية وهو موضوع يجب أن يتجنّد له أسطول من المفكرّين لتفسيره وتحليل عناصره وبيان تأثيره سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا على الفرد أو على المجموعة.

لقد اعتنى كلّ من جيمناز وميشو وغيرهما بما يسمّى “بالفنّ المعاصر” الفضائحي والهرطقي. حتّى أصبحنا نخال أنّه هو المقصود بالفنّ المعاصر وليس المجال واسعا لنذكر أمثلة تعدّى أصحابها الحدود وأصبح إدراكها مؤدّيا إلى الشكّ في طبيعتهم وسلوكهم، وأصبح السؤال يفرض نفسه حولهم.

هل هم فنّانون باحثون عن المعرفة وصانعون لها حقّا أم أنّهم فاقدون لملكة التمييز والمنطق وكذّابون ومستغلّون لمواقعهم لاقتراح “أيّ شيء عديم للمعنى” وبالتعبير الفرنسي “n’importe quoi” على أساس أنّه فنّ وذلك دون تبرير ودون برهنة.

ولكن هل بدعوى تسمية هذا النوع من الإقتراحات فنّا معاصرا ننسى أو نتناسى التجارب الهامّة التي ظهرت إلى جانب هذه الإقتراحات؟ إنّنا نستغرب عندما نقرأ الكتب التي تناولت “الفنّ المعاصر” لا نجد ذكرا لتجارب هامّة ومشروعة قام بها فنّانون حاولوا من خلالها استثمار واستغلال التكنولوجيات الحديثة كالحاسوب والفيديو.

أعتقد شخصيّا أنّ الأمر يتعلّق أساسا بالتحوّل الذي وقع في مجال مفهوم الفنّ التشكيلي ومجال مساراته التاريخيّة والتي كانت لها أهداف لم تتغيّر منذ بداية هذه المسارات وهي صنع المعرفة الحسيّة والعقليّة والخياليّة والتي يحدّدها منطق فلسفي وجمالي في نفس الوقت. لقد كان الفنّانون الذين نسمّيهم تشكيليين منظّرين لأعمالهم باعتبارها إبداعات تتّصل في بعض الأحيان بالعلوم. ألم يقل ليونارد دفنشي في كتابه رسائل في الرسم أنّ الفنّ علم وأنّ الرسم يجعلني “معادلا للإله” في إنتاج المعرفة الحسّيّة.

أمّا اليوم فإنّ البعض منّا لم يعد يفرّق بفعل دخول الهرطقيين مجال الفنّ التشكيلي الذي سميّ معاصرا، بين البدعة والإبداع.

فالبدعة على وزن فعلة وهي فعل مدهش لكنّه محدود في الزمن وليس له امتداد أي ليس له مواصلة أو تواصل، وهو فعل مثير وليس بالضرورة هامّا رغم حالته هذه وهو ليس بقادر على تغيير في السلوك أو في الموضوع. وله في العربية لفظ يدلّ عليه وهو هرطقي وغير مألوف.

ويتساءل النقّاد في الغرب حول هذا الفنّ بقولهم: “هل من الممكن أن يعاد تعريف شروط فعل التقييم الجمالي تجاه هذه الفنون المعاصرة؟ وإذا افترضنا أنّ هذه الأخيرة لا معنى لها أو هي أيّ شيء، هل من الممكن أن نؤسّس حولها خطابا نقديّا معلّلا؟ وهذا الكلام ل”مارك جيمناز” في كتابه “عراك الفنّ المعاصر” ص15 .

وأعتقد أنّ كلام مارك جيمناز ينطبق على كثير من “البدع” التي انتجت في القرن العشرين ولا زالت متواصلة إلى اليوم حتّى في تونس.

فكيف ننتج خطابا نقديّا معلّلا علميّا فلسفيّا وجماليّا حول بدع الفنّان “مانزوني” الذي وضع فضلاته البشرية أو “خراءه” في علب مصبّرات مغلقة مرقّمة وممضاة ومعرّفة على أساس أنّها تحتوي على هكذا فضلات وبيعت في سوق الفنّ الإحتكاريّة بما يعادل سعر الذهب (30غ فضلات مانزوني بقيمة سعر 30غ من الذهب) وحسب ما يعلن عنه اليوم فسعر العلبة يتراوح بين 20 و25 ألف دولار ومن المضحكات أنّ بعض هذه العلب قد نقص وزنها وبعضها الآخر قد انفجر وهناك قضايا عدليّة قائمة في هذا الشأن.

أمّا المبدع الآخر “للبدع” هو الفنّان جاك ليزان وهو فنّان بلجيكي يصرّح بصوت عال أنّه فنّان الرداءة ويتبنّى أوصافا أذكرها باللغة الفرنسيّة:

_ Petit maître liégeois de la seconde moitié du XXème siècle

_ Artiste de la médiocrité et de la sans-importance

_ Très mauvais, mauvais, art sans talent, démarche de l’inefficacité stupide

وكان ليزان يفتخر بهذه الصفات ممّا جعله في سنة 1970 يؤسّس معهد الفنّ الأحمق أو البليد “l’institut de l’art stupide” وكان يناضل ضدّ إمبرياليّة الموهبة وضدّ إهمال التفاهة L’exclusion du « minable ».

وعندما يراد فهم “فنّ” ليزان. فإنّ سلوكه هو الذي يثير الانتباه وهو الذي يتمثّل في إرادة إدخال “الرداءة” كقيمة جماليّة في تاريخ الفنّ. لذلك فهو يستعمل كلمات كالحماقة والتفاهة وعدامة الذوق إلى درجة أنّه كان يعتبر نفسه “علبة ألوان” ولم يتردّد عن “الرسم” بخراءه.

لقد احتار بعض النقاد أمام هذه الظواهر التي تأسّست “كفنيّة” واعترف بها البعض من الفاعلين في الميدان الفنّي نقّادا ومسؤولين ثقافيّين كقيم ممّا جعلها تعرض في أعرق وأهمّ المتاحف الأوروبيّة وهي لا تعدو أن تكون “بدعا” تأتي إلى الفكر الذي يرى في السهولة خلاصا وفي الحريّة المطلقة ملاذا حاضنا وبذلك يجبرون بعض الحمقى على تبنّي مقترحاتهم البدعية.

ورغم جهود الباحثين الجادّين والذين لهم دراية بالتاريخ والجماليّة والنقد والذين منذ السنوات السبعين من أمثال (Domecq, Clair, Le bot, Molino, Géna, Baudrillart, Gaillard, Bougnoux, Fimardi) اتّفقوا على أنّ بعض أشكال هذا الفنّ مقلقة، غير مثيرة للحسّ الجمالي، وهي نتيجة لحيل ذهنية لإخفاء فراغها وتفاهتها، وهي دون مضمون، وعدمية ولا تشبه لشيء ولا يوجد مقياس جمالي نقدي ينطبق عليها ولا تطلب أي موهبة فنّيّة. هو فنّ منته تاريخيا وهو عبارة عن ابتكار خالص للسوق المالية وهو مؤامرة من طرف الفاعلين في عالم شبكات الفنّ العالمية الأمريكية خاصّة…

وهو باختصار فنّ رسمي، تحت حماية المتاحف وبذلك فهو مقطوع تماما عن الجمهور.

رغم هذه الجهود وهذه المواقف السلبية من بعض أشكال الفنّ المعاصر (وهنا لا نعمّم) فلا زالت هذه الأشكال تفرض سيطرتها في الغرب الأوروبي والأمريكي دون مبرّرات علميّة ونقديّة. فهي لا تعدو أن تكون أفعالا منعزلة عن الفكر النقدي. ويعتمد أصحابها على الإشارة المباشرة المولدة للدهشة الآنية التي تزول بزوال اللحظة المولّدة لهذه الدهشة.

قلت لا نعمّم باعتبار أنّ المجال المعاصر قد أنتج تجارب هامّة ظهرت إلى جانب المقترحات الهرطقيّة وهنا أفتح قوسا لأستغرب من عدم ذكر هذه التجارب في الكتب التي تناولت الفنّ المعاصر وهي تجارب إبداعيّة حقيقية قام بها فنّانون حاولوا من خلالها استغلال واستثمار التكنولوجيات الحديثة كالحاسوب والفيديو والتقنيات السينمائية والمكتشفات العلمية.

وقد كانت هذه التجارب متّسمة بالوعي الإدراكي والإبداعي وذات أبعاد معرفيّة وفرجويّة جماليّة وبلاغيّة رمزيّة فلا نجد على سبيل المثال في كتابي جيمناز وميشو ذكرا لMiguel Chevalier أو Piotr Kowalki أو Claude Faure الذين اقترحوا منذ ثمانينات القرن الماضي أعمالا فنّيّة جعلتهم في مقام الباحثين مثلهم مثل العلماء والمهندسين الذين يبحثون في المعرفة عن المعرفة المتّصلة إتّصالا وثيقا باختصاصهم كتشكيليين وأساتذة بمعاهد الفنون بفرنسا. وهي اقتراحات بعيدة كلّ البعد عن الفنّ المجاني والفضائحي والهرطقي من حيث الإرادة والسلوك والمسار والنتائج الفنية المعطاة للإدراك البصري والذهني والجمالي.

ومن أمثال هؤلاء كثيرون في البلدان الأوروبية وهم الذين يمكن أن نعتبرهم مؤسسين لفنّ معاصر جديد طارح لإشكاليات معرفيّة ومبلور لقيم جماليّة مرتبطة بهذه الإشكاليات الجديدة.

وفي هذا المجال تطرح مسألة المفهوم مرّة أخرى وما رافقه من تسميات ضبابية لاقتراحات يمكن عزلها وعدم إيلاءها الاهتمام النقدي.

وأعتقد أنّ هذه التجارب الفنّيّة العلمية التكنولوجية تنضوي تحت مفهوم الإبداع هذا الفعل المتعدّى والذي يختلف عن البدعة في كونه يدلّ على المبالغة في الفعل وهو بمعنى الإبداء ولكلّ إبداء تواصل ومواصلة وتأثير على المستقبل ويولّد إلى ما لا نهاية أفعالا مشابهة أو مغايرة تنتظم في مسار. فالمبدع بديهة هو مبدع في مسار ولمسار، مسار منهجي قابل للفهم والقراءة لأنّه ناتج عن تفكير متجذّر في ماض ويعيش حاضره المنفلت دائما إلى مستقبله. ودون هذا الوعي الزمني أعتقد أنّه لا يمكن الحديث عن فنّ حقيقي صانع للقيمة ومحافظا عليها بتبريرها تبريرا نقديا معتمدا على المعرفة الفلسفية والجمالية.

فلنفرّق إذا بين البدعة والإبداع، بين فنّ هرطقي “hérétique” لا يؤسّس للمعرفة وفنّ يتطابق مع تراكمات الفكر الإبداعي الإنساني بتحوّلاته وتغيّراته دون أن يفقد أساسه وهو الفنّ القادر دائما على توليد الدهشتين المعرفية والجمالية في نفس الآن، فنّ يجب أن نستبسل في الدفاع عنه ضدّ البدع العديمة المعنى والجدوى.

إذن حتّى لا تقتل الثقافة المعاصرة الفنّ في معناه الكوني الذي على أساسه بنيت حضارة الجمال تأمّلا وابتكارا نفعيّا على حدّ تعبير أرسطو: يجب حسب رأيي أن لا نجعل الأغبياء يسيطرون على الفضاءات الفنّيّة وعلى الإعلام وعلى السوق الفنيّة وإن كانوا مساندين سياسيّا من طرف سياسات بلدانهم الثقافية في كثير من ممارسة هذه السياسات يشتم أنّها تريد أن تغزو بلداننا العربيّة وذلك بالتقليل من شأن البحوث الفنّيّة المتعارفة بحكمتها وتقنيتها وتشكيلها وإشكاليّاتها العلميّة المعرفيّة والجماليّة وفتحها المجال لمن يصنعون أشياء لا يخترقها فكر ولا يمكن أن تحمل بفكر إذ أنّ صانعيها صامتون وإن تكلّموا فإنّهم لا يقنعون ولا يبرّرون. كما كان الأوّلون يبهرون بمقولاتهم، إذ منذ أفلاطون لم يكن الفنّ غريبا عن النقد المعرفي والجمالي الحامل للذّة الإكتشاف وعمق الإختراق.